老舍:兔

老舍:兔子

之一

很多人说小陈是“兔子”。

我认识他。我认识他,因为他不是鸽友。他很瘦,很聪明,很强壮,很年轻,眉毛不是很细腻,但是他的脸仍然很白皙。我和他在一家公司呆了半年多。公司里没有人对他有任何不尊重的态度或行为。相反,每个人都像对待他的小兄弟一样对待他:他爱红脸,每个人都对他格外有礼。他不能,绝对不能,他是一个“兔子”。

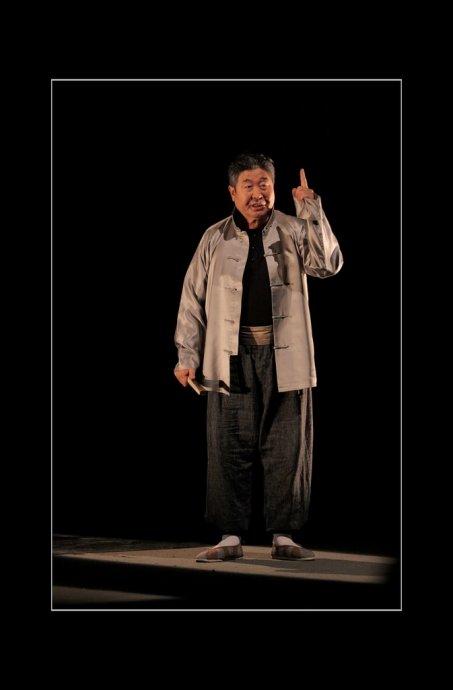

他真聪明。有一次,当公司举行纪念活动时,有几次“娱乐活动”,所有员工都会聚在一起,无论好坏,只是为了凑热闹。萧尘脸红了,说他可以演戏,虽然他以前没学过,但是已经看过了。如果每个人都愿意,他可以尝试。您可以在看完一部戏后采取行动,没人相信。但是既然是为了凑热闹,当然大家都很不便,教他怎么玩,唱歌好不好有什么关系?他演唱了《洪栾溪》。他的声音像一根根发一样细,坐在前面的人听不见任何声音,但是他的外表,脚步,风格和身体没有什么坏处,就像他的声音已经下降一样。专门从事工作的老演员到处都是老派。他从未学过戏剧!无论如何,那天的“娱乐”把“红色的栾溪”算作是最“红色”的,掌声和善良仅由萧晨赢得。脱下服装后,他非常害羞,低下头说:“我仍然可以玩集线器,但我还没学过。”不久,我离开了公司。但是,我经常会见小陈。那个“红Lu戏”的成功引起了他对戏曲学习的兴趣。他拜喻于先生为老师。于先生是老鸽友,也是我的朋友。他五十多岁,但声音微妙。他高兴时可以剃掉胡须,并投票赞成“三项审判”。于先生是个正直而受人尊重的人,他的歌迷没有不良习惯。萧晨看到老先生po着胡须,轻声唱歌,脸红了,脸红了,毛茸茸地听了课。我觉得这很有趣,所以有时我会跟着学一些话。我的声音比小晨好得多,但我却不会唱歌。我唱歌时笑了。老人笑得更厉害:“算了,听我的徒弟!”萧晨微微一笑,向墙喊了几声。声音仍然不大,但听起来不错。 “等一下,”这位老先生兴高采烈地对我说,“半年后,他的嗓子就会发出来!真好吃!”

于先生将小陈镇当学徒。我也认为他是个孩子。除了学习歌剧外,我们经常去小餐馆吃饭或一起去公园。我们两个年龄较大的人到处都表现良好,小陈自然也很认真,甚至不敢说错话。即便如此,于先生经常说:“这只是一场比赛,千万不要错过!”

二

小陈,因为他很聪明和贪婪,所以他想在一周内完成一场戏。于先生不忙。他知道小陈很聪明,但是他不想教他如何贪婪而不是咀嚼。于先生的正确发音和清晰的发音在鸽友中很少见。他再也无法教小陈一些曲调了,他必须清晰,完美地发音每个单词。小陈和其他年轻人一样,都喜欢幻想。有时,他从留声机电影中学到了新的口音,故意向老人展示了胜利。尽管这位老先生什么都没说,但他内心并不高兴。经历了很多次之后,这位老先生暗暗对我说:“看,这个学徒可能不会教很久。自然,我不想要他。我教与否都没有关系。我怕什么的确,他打破了学业,如果他打破了歌剧学业,那仍然是一件琐碎的事,举止,举止……别担心!我真的很爱这个小男人,这么聪明!聪明的人可以容易上当!”

我什么也没回答,因为我认为这部分是由于老先生对小陈的爱,部分是由于老先生对新口音的厌恶。实际上,我认为这不是左派的游戏,因此为什么必须将其称为新旧游戏。我知道最好什么也不要说,以免使这位老先生生气。

不久,我稍微意识到老人的话并不过分。我看到小尘和他的歌迷在街上行走。这种鸽友与于先生完全不同:于先生是有规则的好人,除了唱几句外,与普通人没有什么不同。相反,这些鸽友不过是鸽友。尽管他们不是专业演员,但他们可能会剃光月球的门,穿着衣服,像演员一样说话和表演,尽管他们可能无法表演完整剧本,但他们充满了习惯。我告诉于先生,于先生很久没讲话了。

两天后,我再次去见于先生,小晨也在那儿。看着主人和学徒的气息,我知道他们犯了一个错误。我只是坐下,于先生指着小陈的鞋子,对我说:“看,这是男人们应该穿的鞋子吗?葡萄灰,鞋底柔软!如果他正在排练,就穿花鞋。 ,当我在现场表演时,我什么也没说。我在工作日穿这双鞋,在街上走来走去。这是什么感觉?”

我说不清话。思考了一会儿后,我笑着说:“在苏州和上海的鞋店里,我经常看到男鞋颜色鲜艳,风格淡雅;它们不像我们的深色,却又笨又笨。”如果你想这样说,如果老人消除了愤怒,而小陈不再穿那双鞋子,那事情就不会轻易暴露了。

但是,于先生却专心致志地盯住了他:“事情不是那么简单。这些鞋子是给他的。你知道,我玩票已经有20多年了,我无法掩盖诡计。 I.今天,他给了他一双鞋,明天给了你一条手帕,只要你想拿走,他们就伸出舌头并大笑,说一个好人是一文不值的。和游戏,我教你,这还不够,为什么要和那些狐狸朋友打扰?!为什么要打扰它呢?!

萧晨的脸变得苍白,可以看出他很生气。但是我没想到他会如此暴力。过了一会儿,他非常不好意思地说:“您的玩具太旧了。我有时间学习新东西!”此后,他的脸突然变红。为了减轻自己的害羞,他低下头,戴上帽子,走了出来,没有弯腰向于老师。

看着先生的背影,于先生的嘴唇发抖,他两次“呕吐”。 “你年轻而充满活力,不需要—”我安慰于先生。

“大麻,他必须在他们的手中被摧毁!他们会告诉他我的游戏已经老了,他们会把他介绍给他,他们会把他打在海里,他们会吃掉他,他们会把他带到有趣的地方。真可惜!”

于先生几天都不舒服。

三

小陈不需要再去找俞先生,他已经有很多朋友。他开始在春芳阁茶馆唱歌无伴奏合唱。春芳阁每天下午都有“路过的行”,但他只能在周日展示。因为于先生,我也认识一些鸽友,所以如果我在星期日下午有时间,我也会去那里煮一壶茶,听三到两场戏。前后都有熟人,我可以随便串一下-观察小陈的举动。就是在这个时候,有人开始称他为“兔子”。我不能相信。是的,他的脸色苍白,他唱着“小声音”。但我也知道他很聪明,专业且害羞。无论他如何改变,他都永远不会成为“那个”。我有这种信心,所以我看着他的举动,同时注意那些说他是“那个”的人。

萧晨的衣服确实越来越脏了,脸上似乎有些粉。但是他的空气仍然带有正义感。当我看着那些散布谣言并称赞他的人时,我明白了:他打扮,擦粉,就像他穿着那双葡萄灰的鞋子,不是发自内心,而是发自内心。他们的集合。于先生是对的,他将在他们手中被摧毁。

最吸引我注意的是一个黑脸的家伙。月亮门刮在他的头上,他的眼皮里里外外都是黑色的。他总是穿着极长而又薄的丝绸衣服,衣领总是半英尺高。

据说他会唱歌华联,但我从没听过他唱歌。他的嘴并不总是像普通鸽友那样嗡嗡作响,而是在高喊锣鼓,他的手和脚被轻轻地抬起和放下。不用说,他的时间已经超出了研究和发挥。他会说话,并且可以记住一个人,他可能已经知道该怎么打“单身皮肤”。

这个黑人总是跟着萧晨,就像一个老半身像在追妓一样。我在后台看到小陈的“戏剧”,他会一直安排。他有自己的见解和意见,哪一项是最重要的,哪一项是最重要的。他知道小晨今天的声音不强,所以他必须唱歌而不工作。他知道小陈刚刚完成了《德义院》,所以他必须通过。如果他不能解决这个问题,可以暂时预约。小陈露面的时候,他必须握住小陈的手,并告诉他应该在哪里鼓掌和在哪里偷油。如果他的声音中途微弱,则应“站在代码前面”或“呼叫”在哪个关节处。必要时,他还给了小陈华大药丸。我与体育教练进行比较,我关宝说,球队下一场比赛时的建议和指导远没有黑家伙那么热情和周到。

萧晨唱歌结束后,他永远不会批评,而是会赞美他。用赞美的话语,他轻松地攻击了当时最著名的丹角:他的声音像个“黑头”,并带着害羞的脸唱青衣!每个人的下巴都超过一英尺长,他的背部像黄牛一样宽,他还得唱《花旦》!这次袭击不仅显示了他的专业知识和远见,同时还告诉肖晨,他不仅可以与那些著名演员相提并论,而且他的确优于他。因此,有时候,我看到他似乎很尴尬,并尽量不要教黑人抓住他的手把他送到舞台上,但是他不敢冒犯他。他似乎看到了希望,也将有能力成为著名的女演员。这种希望的实现取决于黑人。如果黑人不教他说话的人,他将不敢违抗。如果黑人教他擦粉,他就不敢不擦粉。

我看到,这么一个黑人站在小陈旁边,可能无法避免使用“兔子”这个词,对吗?

小陈一定知道这一点。同时,他也知道成为一名职业女演员是多么美好的希望。聪明一点,您就可以“说话”一次;然后您可以用自己的声音来处理它,并且您的外观非常好!具备所有资格,只要您愿意,您就可以伸出手来拿上成千上万的银包,为什么不这样走呢!还有什么比这更准备和有前途的呢?

要走这种路,黑人是宝。在黑人的口中,他不仅显得家常,而且对表演特别关注,还谈到了如何为朋友的房子组织剧院,如何预约,如何分配股份以及如何租借电影。手提箱。专业人士,售票员和“黑夜总会”都必须听听他的调动。他可以举起某人或将某人扔掉;他不仅会玩,还知道“东西”。萧晨忍不住听他说话,忍不住靠近他。如果小陈愿意,他不能允许黑人握住他的手,但他不会再去票房了。不要说他仍然有希望,即使纯粹是为了娱乐,他也不能冒犯黑人。这个黑人一言不发地教小尘无处可去看电视剧,更别说其他了。

四

小陈后面有个黑人,票房里的人不敢说话。他们都让小尘远离。那些为小晨打鼓的人再也不敢加“花键”了。那些为小晨弹奏钢琴的人绝不会胆小弹奏,暗中长出一点弦。那些为小陈效力的人再也不敢说他走来走来的新“口语”,也不敢勇敢地鼓掌压低小陈。他们的目光望着那个黑人,故意像中兴鹏月一样卖给了萧晨。他们永远不会羡慕萧晨-牛仔们不会羡慕别人-但是他们无疑害怕黑人。

如果这些人不敢说话,舞台下的人会为他们说话;黑人仍然不敢干扰听众的话。

听戏剧的人可以分为两类:一类是在星期六或星期日冲泡茶以减轻无聊。他们不用花很多钱就可以欣赏戏剧。这种人没关系。如果他们快乐,他们就会大声喊叫,但是如果他们不快乐,他们将不会说话或出去。另一类人是冬夏两季的常绿树,长者则在春芳阁。他们都知道和理解。有些人打过票,由于某种原因不能登上舞台,所以他们每天都去茶馆听别人唱歌,特别是称呼别人“比较好”,以表明他们是资深人士。有些是三个半句子,他们没有资格上舞台,所以我每天都来X仪训,他们的服装和演员的服装完全一样,但是他们不能表演我相信一旦他们登上舞台,他们将有一个良好的开端。他们中有些是每天参加比赛的鸽友的亲戚或朋友。他们不知道怎么玩,但他们擅长鼓掌。有些只是为了喝茶,但经过很长一段时间,他们已经与这些人成为了婚外情,他们也认为自己是专家。小陈出来时,这些人喃喃自语,说他是“兔子”。

小陈一出来,他们就会喃喃自语。他们不能告诉旁边的那些茶农他是个“兔子”。但是他们的耳语足以让每个人都明白。每个人想要问的越好奇,他们越喃喃自语,并吸引了每个人的耳朵;然后,他们突然停止喃喃自语,彼此看着对方并微笑着,每个人的耳朵都必须慢慢缩回。 ,他们感到非常自豪。如果黑人可以主宰舞台,那一群人可以控制舞台,以及两个相对的水域,仿佛要冲向稀薄的萧晨。这个年龄段的人非常年轻,有些年龄在50和60岁左右。尽管年龄不同,但是您可以随时使用消失的乳霜和粉末。预期寿命越高,粉末越厚。其中,有贫有富。不管他们是富人还是穷人,他们对衣服都很讲究,而穷人也对穷人讲究-即使棉袍的脸是布。我将尝试把一半的丝绸放在衬里。甚至衬里也要用布,我也可以考虑颜色,并用雪蓝色或深紫色衬里。他们都卷起袖口以炫耀其礼服的白色。

可能是因为嫉妒,他们说小陈是“兔子”。实际上,根据我的观点,这群人更像是“那个”。

小陈一出现,他们的脸就立刻表情,既可以露出笑容,也可以生气。当他们伸出手时,好像在世界上给了他一点点恩宠;当它们收缩时,会没事的。像他们冒犯皇帝的圣怒小陈一样,为了赢得色彩,他必须给他们一个怜悯的表情。即使这样,他们仍然不轻易称他为好。

当他们冲向他们想抓住舞台的那个人时,他们的表情变得非常严肃,他们全都伸出脖子来听。当所有人大喊时,他们没有大喊;但是他们却在每个人都不关注,欣赏的地方,好像被遗忘了一样,不禁发泄,欢呼,使每个人感到惊讶,并且不禁佩服他们真的很博学。据说,如果邀请他们吃饭,他们可以玩这个把戏。显然,如果萧晨打算减少耳语,他必须邀请他们共进晚餐。

我心里对小晨说,何必呢!但是他有自己的计划。一天,在报纸上,我看到了关于小晨彩排的消息。我决定去看看。

当然,黑人必须为他准备很多支持。我对自己的心有信心。我不能仅仅因为他变得更好而决定他的能力。我必须凭我自己的良心判断他的利弊。

他仍然对工作感到满意,这确实很好。说唱歌手,认真地讲,即使是一个好手也不值得。在小屋里唱歌,是的,他确实有品位。当他踏上舞台时,声音太狭窄,只能听到前两行,而后面一点,他张开嘴就听不到声音。向上。

我想通过唱歌来赚钱,这并不容易!我知道这一点,但建议他很不方便。黑涵将为他做好准备,加入其中,不时教会他获得很多色彩,并教会他不要相信自己的技能。我的话有什么用?

事后,报纸上的批评是一致的,称他可以与过去的田桂峰进行比较。我知道这些批评来自何处,黑人怎么会忘记这一招。

从那时起,肖晨一直在志愿者剧场和礼堂里演出。我没有时间听,但我内心为他担心。我知道通过票是付钱的事,玩票赔钱并不是什么新鲜事;小陈是个可怜的男孩如果他想展示自己的脸,他必须拥有自己的衣服,必须找到一个好的辅助角色,他必须拥有一个包,他必须大张旗鼓,只依靠他,一个小雇员公司?难!

是的,黑人会帮助他的。但是如果黑人想要转过脸与他结账怎么办?我现在理解于先生的话,它们的确是经验性的,它们一点也不为过。

很快,我听说他因为收据和一些钱而辞职了。尽管我们不是知己,但我知道他绝不是个光头。如果不是因为受到压力,我相信他不会做这种可耻的事情。我原谅他,所以我讨厌那个黑人和一群愚弄小陈的人。

我决定去找他,看能否帮上忙。几乎不是为了帮助他,而是要与黑人战斗,从黑人中救出一个聪明的年轻人。

六

小陈的房间里有三四个人,都看着他做“活着的”。因为他想节省一些钱,所以他会尽力而为。现在他穿着一件女仆在舞台上穿着的背心。每个人都在抽烟和聊天。他一言不发地将玻璃珠粘在马甲上,用胶水画出一个大的梅花,然后将各种颜色的玻璃珠粘在上面,节省了劳力和金钱,而且看起来鲜艳多彩。 。

我进去时,他只是抬起头对我微笑,然后低下头继续工作,好像他已经将我刺入这三四个人中一样。我既不认识他们,也不想与他们交谈,所以我呆呆地坐在那里。

那些人已经四十多岁了,有些已经留着胡须。听他们说的话,看看他们的外表,我得出的结论是他们都是鸽友。看他们的衣服,他们可能都是门的小官员,他们可能非常热衷于支持家庭和社会中的旧道德,并主张男女互赠。但是,他们来看小陈在工作。他们不是野蛮和缺乏,他们的谈话很优雅,但是他们的眼睛总是在摇摇萧晨,散发出不安和无法克服的邪恶的笑容。

当他们说话时,小尘不想打扰他,但是当他们匆匆提起或批评这样一个演员的歌唱时,他放下了自己的作品,皱了皱眉,专心聆听,然后看起来很沮丧。他像黑人一样生活,果断地表达自己的见解,但并不果断,指出了演员的缺点。他不吹牛,但这种坚定的批评足以显示出自己的优势。他坚信自己是一位独特的演员,除了他之外,没人知道怎么演。

消耗它们是如此容易。我开始说我想说的话。为了避免四处走动,我直截了当地问他:“你如何维持生计?”

他的脸突然红了,可能是因为他想起了被公司辞职的耻辱。看到他无法回答,我将其钉在家里:“您已经背负了很多债务吗?”

他勉强地笑了笑,但他下定了决心:“没有办法避免欠债。但是,那没什么,我会赚的。如果我现在有了三千元钱,可以买一批衣服,我可以马上去上海唱了两个星期,然后,”他的眼睛变亮了,“汉口,青岛,济南,天津,绕了一圈;回到这里,我是……”他举起大手指。

“很容易吗?”我毫不客气地问。

他瞥了我一眼,冷笑着不屑回答我。

“您真的相信自己的能力,还是被债务逼迫这样做?例如,您长期向某人支付一千或两千美元,而您却无法为一件小事偿还,所以您想一次拥抱几千个,那个人会像这样带领您,对吧?”

想了一会儿,犹豫,吞咽,什么也没回答。我知道我的话语扎根在他的心中。

“就像我刚才说的那样。”我说:“您应该考虑一下,现在您欠他,如果您要出海去,就必须向他借钱。他可以在你的余生中统治你。无论你赚多少钱,您将永远不会还清他的债务,而您的生命将交还给他。一个接过您的人就是杀死您的人。如果您认为我没有吓到您,请想想偿还他钱的方式,我会帮助您,找到需要做的事情,我会帮助您,再也不会玩这个游戏了。考虑一下。”

“为艺术而牺牲!”他没有看着我,只说了这么一句话。这次我应该冷笑。 “是的,因为你是高中毕业的,所以你会说这样的一句话,一句话,什么都没有。”

他的脸又红了。他不想告诉我任何事情,因为他说的越多,他就越沮丧。他的年龄不允许他承认自己的错误。他向外面大喊:“姐姐!你坐在一壶水上!”

我知道他还有一个妹妹,我的内心更糟。一言不发,我出去了。

七

“举世闻名的青山花旦陈第一个……表演一部独特的历史剧……”这本书在报纸和大街上大声地发表。我知道小陈在海上。

“大火”发生前两天,他在东海饭店招待了新闻界和其他一些朋友。由于某种原因,他还给了我邀请。我真的不想吃他的饭,但我想再次见到他,拿起邀请函并放下几次,最后我决定看看。

桌子上共有七十或八十个人。剧院界有重要人物,记者,倡导专家和,徒。我没怎么注意这些人,好像我来这里只是为了见小陈一样。

他变了。衣服穿着考究,使人看起来很难过。他们是如此不自然,像新娘一样过高。但是,这并不奇怪。最令人吃惊的是,右手的无名指戴着一枚钻石戒指,如果属实,那将价值两三千美元。谁给他的?为什么给他?他的脸显然被一点胭脂擦了擦,虽然仍然很瘦,但是有点红润。脸上沾满了假血,他的言语举止似乎正在演戏。他轻轻地扭了扭脖子,好像怕损坏高领!他转过脸与人交谈,每说一个字就皱着眉头,然后他的嘴角被迫向上,故意在脸颊上打了两个小孔。我看着他,我的背上起了鸡皮bump。

但是,我原谅了他,因为那个黑人在那里。黑人是总督,掌管一切:他拍拍每个人的肩膀,对所有人喃喃自语,对小晨眨眨眼,说服所有人喝酒,当每个人都笑着时,他进进出出,用一条巨大的丝绸揉搓手帕。黑色的额头上的手帕上闻到香水的气味。

据说任雄见人时就去牵手狂笑。我没看过,但我想像它一定是这个黑人。

那个黑人把我的眼睛引向了一个五十多岁的矮胖男人。矮个子的胖子坐在头上,而黑人则对他说最多。尽管矮胖的男人不喜欢回答,但黑人仍然很恭敬。顺便说一下,我的心发亮了,我找到了那枚钻石戒指的出路!

仔细看,我似乎认出那张胖胖的脸。嗯,想起来,我已经在报纸和杂志上看到了:朱主席!朱院长是“艺术”的热心拥护者。

是的,一定是他,因为他只喝了一杯酒和一点汤,然后就离开了餐桌。黑涵和小晨都很尊敬地发出了这封信。回到餐桌旁,黑人开始向大家开个玩笑,似乎在表明:贵族不见了,每个人都自由了。

我吃了一个菜,然后溜了出去。

八

朱总统付钱,黑人做事。小陈住在酋长的别墅里,有他自己的手提箱,钻戒和汽车。他只是摸不着钱,一切都由黑人来处理。

只要有小辰的戏,楚院长就会有一个盒子,有时还会带小辰的姐姐和他一起玩:看完戏后,他们会一起回到别墅里住。小辰的姐姐真的很美。

楚院长很美,黑人留下了很多钱,萧晨不得不唱歌,被称为“兔子”。

总体情况如此确定,没有人能将小尘从火坑中拉出来。他必须死在他们手中,于先生是正确的。九件事忙,我一年多没听过戏了。小陈的戏剧经常在报纸上看到,所以无法知道他是否感到骄傲。

有一次,当我去天津做些工作时,晚上独自一人呆在旅馆里很无聊,所以我要求小报在剧院里看广告。新来的是什么样的“香气”,那天晚上有一场演出。我什至不知道这种“香气”是男性还是女性,所以我还是决定检查一下。对于新角色,我从不希望他如此出色,以免在观看它并变得cr脚后感到失望。

这种“芬芳”确实不是很聪明,排场很慷慨,但是唱歌还不够好,下半部分的唱歌几乎是不能支持的。

唱歌剧有多难,我不禁想到小尘。这时,我看到了黑人。他轻快地闪出门,俯身向鼓手说了几句话,然后轻快地闪过。

什么!这个孩子又来了!我对自己说。哼,我同时想了一下,也许他把小陈吸干了,他又在玩这种“甜”了!该死的!当我从天津回来时,我遇到了俞先生,并谈到了萧晨。于先生的耳朵比我的耳朵好。一提到萧晨,他就叹了口气:“结束了!我姐姐是老板。别管它。女孩不是女孩。妻子和妇女在家里很无聊。对他来说,他为黑人男孩赚了足够的钱,黑人男孩将不再关心他,甚至让黑人男孩穿上一半的衣服……谁也不知道唱歌能赚钱,但事情并非如此简单和容易。人;使黑杵不与粥和酒混在一起;出海,任何人的愤怒都必须忍受,即使你吃饱了,我也不想离开,我什么都知道,我已经说服了他很久以前,但是...”于先生似乎有很多话要说,但只是摇了摇头。

十

差不多半年后,我在济南有事可做。萧晨在那儿唱歌。他是第一张牌。第二张和第三张卡是Xusheng和Wusheng。角色并不难,但仍然可以看到它们。在这里,即使北平立交桥大棚的角落也必须用白银覆盖,因此,即使我们承认他的所有弱点,萧晨也比立交桥的缺点要好。我决定看他的戏,好像有点欢呼。谁教我做他的朋友。那天晚上,他张贴了一个独特的“本尔希”,他在九点钟与民军部队一起演奏,还介绍了话剧。我碰巧出了点问题,直到九点四十分才起床去剧院。我担心买票来不及了。当我九点半到达剧院时,我从里到外清洗了锅具。我从远处听到锣鼓声,但看不到任何人。我可以从售票员的眼神中得知他没有就座。因为他非常友善,所以给了我四排第十一的最好的座位。

四排后,我进去看看。都是空的。两个走廊里有人,楼上的左右箱子都空着。看着它,舞台被水和月亮的电灯所漂白。

我真的很想哭!

他瘦得已不成样子。因为瘦,所以显着身量高,就象一条打扮好的刀鱼似的。

好的?

我很困惑。

“等我卸了装,”他笑了一下,“咱们谈一谈!”

把它拿开。

我跟他到了三义栈,已是夜里一点半钟。

一进屋,他连我也不顾得招待了,躺在床上,手哆嗦着,点上了烟灯。吸了两大口,他缓了缓气:“没这个,我简直活不了啦!”

我点了头。

又吸了一大口烟,他轻轻的掰了个橘子,放在口中一瓣。“你几儿个来的?”

我简单的告诉了他关于我自己的事,说完,我问他:“怎样?”

他笑了笑:“这里的人不懂戏!”

“赔钱?”

“当然!”

“那不就糟了?”

“谁说不是!”他嗽咳了一阵,揉了揉胸口。“玩艺好也没用,人家不听,咱有什么法儿呢?”

但是我没有说。

“在北平大概好一点?”我为是给他一点安慰。“也不十分好,班子多,地方钱紧,也不容易,哪里也不容易!”他揉着一点橘子皮,心中不耐烦,可是要勉强着镇定。

“可是,反正我对得起老郎神,玩艺地道,别的……”是的,玩艺地道;不用说,他还是自居为第一的花旦。失败,困苦,压迫,无法摆脱,给他造成了一点自信,他只仗着这点自信活着呢。有这点自信欺骗着他自己,他什么也不怕,什么也可以一笑置之;妹()妹被人家糟践了,金钱被人家骗去,自己只剩下一把骨头与很深的烟瘾;对谁也无益,对自己只招来毁灭;可是他自信玩艺儿地道。“好吧,咱们北平见吧!”我告辞走出来。

“你不等听听我的全本《凤仪亭》啦?后天就露!”他立在屋门口对我说。

我什么也没说。

回到北平不久,我在小报上看到小陈死去的消息。他至多也不过才二十四五岁吧。

好心情的经典语录

好心情的经典语录 经典成长语录

经典成长语录 问心无愧的经典语录 坦荡做人无愧于心句子

问心无愧的经典语录 坦荡做人无愧于心句子 迎接明天的经典句子 奋斗明天会更好的语句

迎接明天的经典句子 奋斗明天会更好的语句 主君的太阳经典语录

主君的太阳经典语录 盛世嫡妃经典语录

盛世嫡妃经典语录 成功人生规划经典格言

成功人生规划经典格言 2017经典励志格言

2017经典励志格言 墨子经典语录

墨子经典语录 爱神经典语录

爱神经典语录